多地极端高温引发中暑 这种病死亡率可达80%

2025年7月6日,青岛大学一位宿管在高温天气中不幸离世的消息冲上热搜,引发全网关注。根据知情人透露,该宿管平时居住在滢园宿舍门口的平房中,屋内只有一台风扇,未配备空调。

虽然官方尚未公布明确死因,但舆论普遍认为,宿管大爷可能死于一种我们早有耳闻、但仍未真正重视的“高温杀手”——热射病。

在国内空调早已普及进千家万户的2025年,我们对于一个活生生的人“被热死”这件事感到不可思议。

但实际上,在过去的十年里,“热死人”已从网络吐槽变成了全球公共卫生面临的真实议题。全球变暖引发的极端高温天气不断突破历史记录,悄无声息地带走成千上万人的生命。

高温热浪正在成为全球最致命的气候灾害之一——它不像飓风那样可见,不如洪水那样剧烈,但它持续时间长、影响范围广、易被忽视,尤其对弱势人群更加致命。

文 | Paella 图 | 四象设计部

悲剧的发生并非毫无预兆。

7月6日当天,青岛胶州市、莱西市和平度市气象台多地发布高温红色预警信号,有街道最高气温达40℃以上。当天上午10时,青岛市区体感温度超过40℃。

35度以上的气温,听起来似乎没有特别夸张,但如果长时间处在这样的高温环境中,人体的生理机能就会逐渐失衡,甚至走向崩坏。

热射病(Heat Stroke)是一种因高温引起的致命性中暑,其主要特征包括核心体温升高(>40℃)、中枢神经系统异常和多器官衰竭,死亡率高达80%。

中暑的发生不仅和高温有关,也与环境湿度、通风条件等因素有关。

当空气湿度达到80%至90%时,汗液很难散发,哪怕气温只有30℃,人体也会感觉到不适。

而当相对湿度下降到30%的时候,人体对高温的难受能力会有所增高,甚至可以达到38至39℃。

展开全文

在本次事件中,青岛宿管大爷所处的环境,不仅温度偏高,环境也比较密闭,通风不畅,这也是导致不幸发生的因素之一。

根据病原学,热射病的主要分为两类:经典型热射病和劳力型热射病。

经典型热射病多见于高温高湿的环境,长时间暴露,或者因环境通风不良、未及时补水导致。尤其是体温调节能力较弱的人群(如老年人、慢性病患者、婴幼儿),青岛宿管大爷事件中的情况大致属于这一类型。

劳力型热射病,则多发生在高温环境下进行强体力劳动的人群中,比如军事训练、重体力劳动者或户外运动者,且病死率相当高。

虽然热射病属于中暑的范畴,但它与人们印象中的轻度中暑有着天壤之别。轻度中暑通常表现为:大量出汗、头晕、虚弱、恶心等症状,经过休息和降温即可缓解。然而一旦发展到热射病,症状就开始变为少汗或无汗,意识混乱甚至昏迷。

正确判断患者所处的中暑阶段,对于后续救治至关重要。

研究表明,从核心症状出现算起,每延迟10分钟有效降温,死亡风险就会显著上升。超过“黄金2小时”未能有效干预,死亡率有可能超过70%。

如果症状轻微,可将病患立即转移到阴凉处,最好进入空调房或通风凉爽的环境。用凉水擦拭皮肤,或敷冰袋于颈部、腋下、腹股沟等大血管处,并少量多次地饮用淡盐水或运动饮料,以补充水分和电解质。

若已经出现严重中暑状态,应立即拨打120急救电话,同时在黄金30分钟内快速降温。可将患者浸入凉水(如浴缸),或持续喷洒凉水+风扇吹拂,促进体表蒸发散热,直至急救人员到达。

热射病的发生与极端高温天气有直接关系。

联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)曾发布报告指出,21世纪全球极端高温事件频率和强度将持续增加,热射病负担也随之加重。

近年来,我们对“夏天越来越热”、“高温天数越来越多”的体感,绝非错觉。

2024年,我国共出现8次大范围高温过程,夏季高温日数为1961年以来历史同期第二高。全国近一半省(自治区、直辖市)平均气温达到1961年以来历史最高。

根据气象学的定义,气温在35℃以上时可称为“高温天气”,如果连续几天最高气温都超过35℃时,即可称作“高温热浪”天气。

IPCC在其第六次评估报告中指出,全球地表平均温度较工业化前(1850-1900年)已上升约1.1℃,且自1970年以来,增温速度为过去2000年任何时期最快。

升温最直观的表现之一,就是极端高温事件变得更频繁、更持久、也更剧烈。

全球每十年极端高温天数增长15%-20%,到本世纪中叶,很多地区每年可能经历3到4次以上严重热浪。热浪事件常常持续5天以上,有时甚至10天以上。在这种高热负荷下,人体健康将面临巨大威胁。

同时,高温天气的极值也不断突破,许多地区的最高气温正以每10年0.5~1℃的速度上升。

例如,2022年7月英国一度出现超过40℃的历史最高气温,英国属于温带海洋性气候,夏季常年温度不超过30℃,如此高温记录在过去的数据中前所未有。

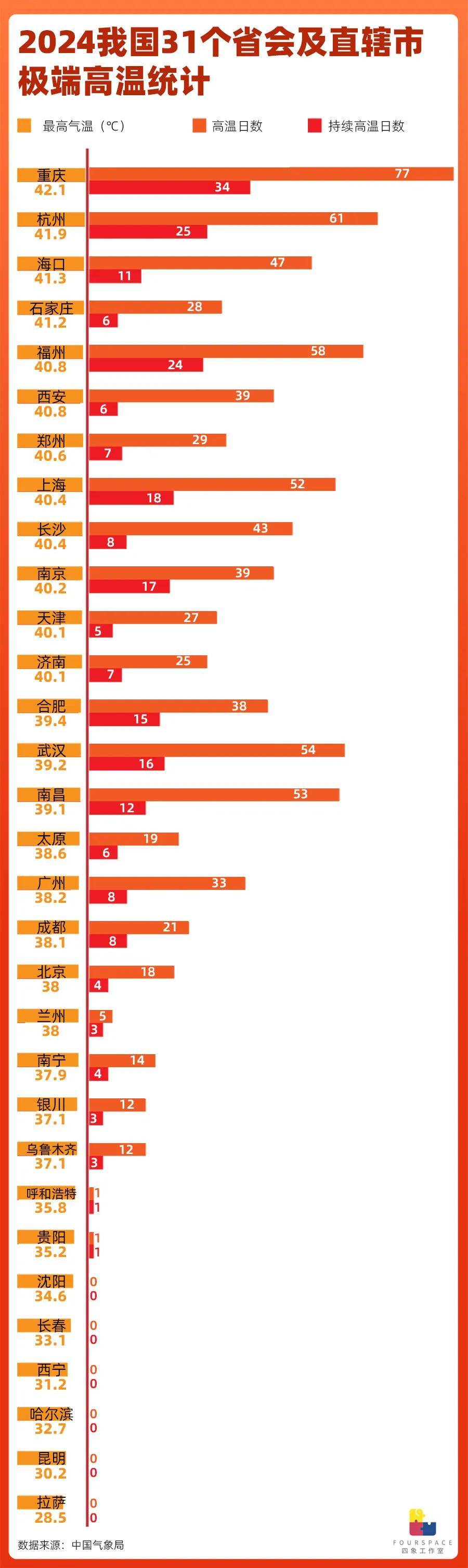

纵观2024年我国31个省区市的极端高温天气统计数据,重庆以最高温度42.1℃、77天高温日数、34天持续高温日数位居我国城市高温榜首位,成为当之无愧的“最火辣城市”。

排在重庆后面的城市也不遑多让。事实上,夏季最高气温超过40℃的省区市共有12个,高温日数超过一个月(30天)的城市也有12个,占比超过总数的1/3。

持续的高温对降温设施完善的学校学生和写字楼里工作的白领没什么影响,但对于在户外工作工作者来说,却是致命的煎熬。

据中山大学公共卫生学院发布的《2018-2022年广东省某诊断机构职业性中暑流行性特征及预后影响因素研究》,职业性中暑病例中最多的排名前三分别是建筑工、搬运工和保洁员。

在我们从未注意到的生活角落,还有许许多多的人像宿管大爷一样,正在高温潮湿的环境下生活和工作,面临着潜在的健康风险。

根据《柳叶刀·星球健康》(The Lancet Planetary Health)2023年的研究统计,2022年欧洲五国共61,672人死于高温。其中,65岁以上人群占比超过80%。这次热浪被称为“沉默的大屠杀”,因其低调、分散、却极高致死率而令人震惊。

美国同样未能幸免。根据美国疾病控制与预防中心(CDC)与世界卫生组织(WHO)的公开数据,全球因高温导致的死亡人数呈现快速上升趋势。

其中, 美国西部和南部尤其严重。例如,2021年“热穹顶”现象袭击俄勒冈州与华盛顿州,连续数天突破44℃,在短短一周内导致逾500人死亡,殡仪馆满员,许多死者是在家中、街头、车内被发现。

极端高温已经成为全球最致命的自然灾害之一,其杀伤力远超直觉所感。

从欧美到南亚,从发达国家到低收入地区,热浪正从自然灾害变为系统性人类健康危机。

这一趋势与气候变暖密切相连,而气候变暖又是一个全球、长期的过程。在未来,热浪将不再是偶发的“怪天气”,而是每年都会造访的“熟人”,我们不得不迈入一个比炎夏更热的世界。

面对高温,每个人都不是局外人。对个人来说,学会识别风险,掌握防暑知识,照顾好身边的老人和儿童。我们无法改变天气,但可改变自己应对它的态度。

评论